说起家乡的舞,留下深深的痕

摘 要:《说舞留痕——山东“非遗”舞蹈口述史》利用口述史的研究方法,对山东境内52位非遗舞蹈人进行针对性采访,将口述信息进行提炼、整理,形成山东非遗舞蹈口述史。该书为研究山东非遗舞蹈提供了新的方法,打破了以往非遗舞蹈研究中偏重于舞蹈本体所带来的局限。该研究也为山东非遗舞蹈史的构建提供了新的史料支撑,为已有史料提供了充分的佐证,为掌握山东非遗舞蹈当代发展现状提供了现实依据,为推动山东非遗舞蹈发展提供了路径与策略。

关键词:山东非遗舞蹈;口述史;史学价值;传承现状;发展策略

《说舞留痕——山东“非遗”舞蹈口述史》(以下简称《说舞留痕》)是由山东艺术学院副教授崔晔主编的一部山东非遗舞蹈文集。该书富有新意地将非遗舞蹈人作为研究对象,调查团队走进山东省14个地级市数十个区县,对52位非遗舞蹈人进行针对性采访,形成百余万字的口述文稿,后经过提炼、加工、整理,最终形成了30余万字的山东非遗舞蹈口述史。

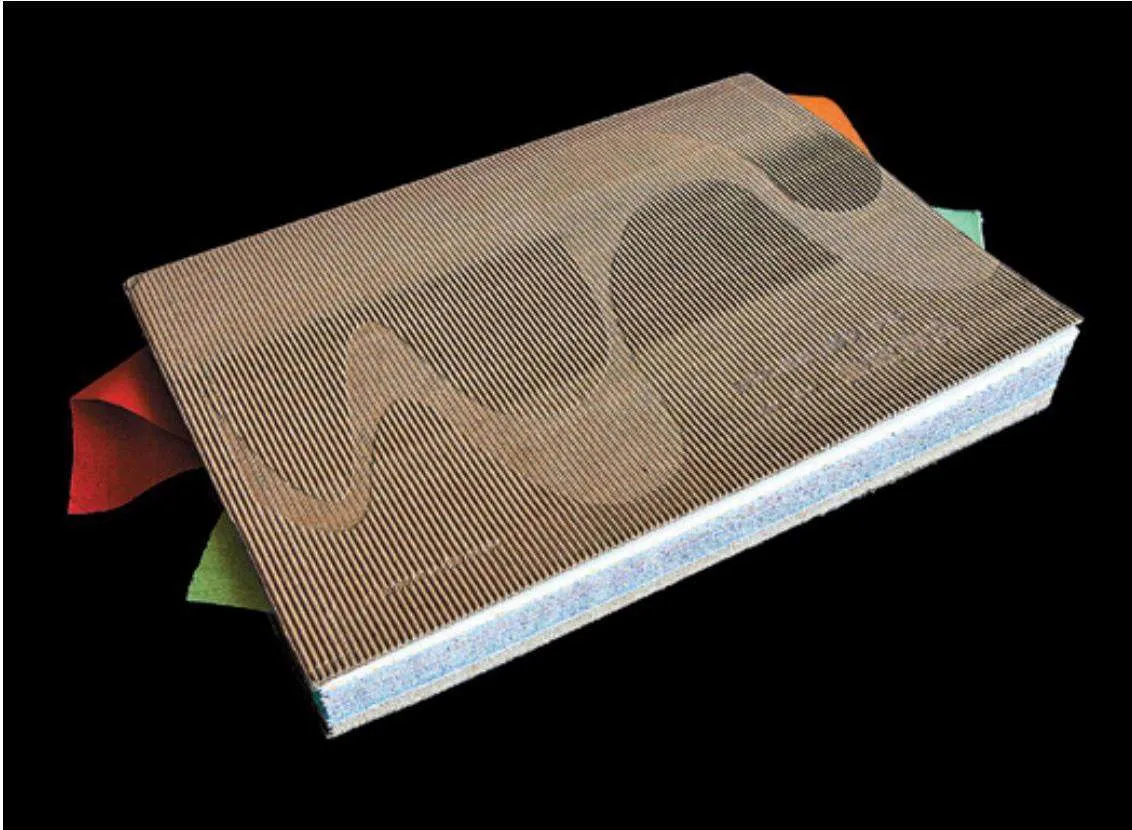

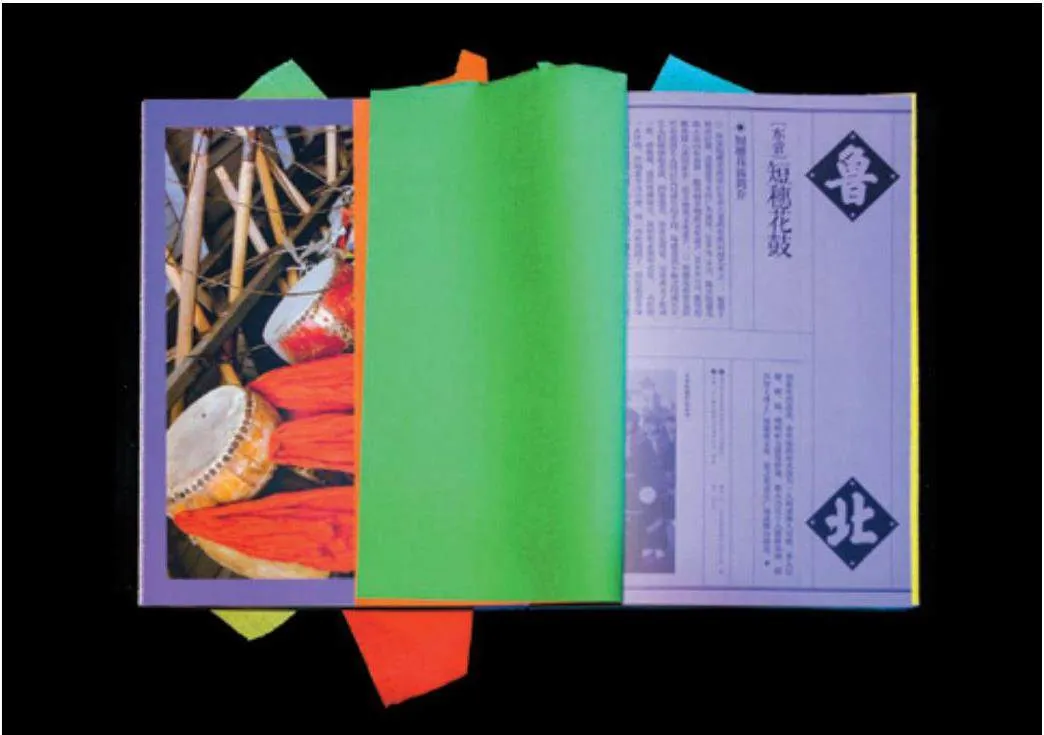

该书在内容上包含了非遗舞蹈的简介、舞蹈角色卡片、传承人学习与传承技艺的口述资料,也包含了民间艺人表演非遗舞蹈的珍贵影像资料和绘制的舞蹈场记图。在外观设计上,设计师张志奇对于书籍的设计方案反复斟酌,彩色皱纹纸的设计,灵动地展现了民间艺人对舞蹈的执着;略显“粗糙”的快递盒子式封面挺阔却不失亲和,没有一般覆膜铜版纸反光造成的距离感;篇章页亮银色的设计,好似对应了民间老艺人舞蹈生涯中的高光时刻;版式设计很巧妙地展现了“口述”的内容特点,层级清晰,杂而不乱;打毛的书口呈现出原生态的气息。该书凭借独特的外观设计,荣获2021年“世界最美的书”银奖,也是中国唯一一部获奖作品,在评选结果公布时被评价为“这是一本有温度的书”。

一、为非遗舞蹈研究提供新的路径

口述史是通过搜集、整理口述人的口头叙述史料来研究历史的一门学科,记录着不同阶层、不同社会群体、不同地区人们的感悟和记忆。口述史采用口述的调查方法,以普通劳动者为研究对象,对他们的日常生活状况进行调查,是对普通人物的真实写照。20世纪40年代,口述史这门新兴学科在美国悄然兴起,阿兰·内文斯在哥伦比亚大学创立了口述史研究中心,这是现代意义上口述史诞生的标志。20世纪80年代,口述史传入国内并开始生根发芽。

以往的出土文物、史料典籍中对舞人的关注相对较少,即使被关注或提起,也多是放在不起眼的位置,成为舞蹈作品的附庸。当代的舞蹈史、舞蹈批评等理论类书籍,也多是聚焦于舞蹈本体,相对缺乏对舞人的关注。综观以往山东非遗舞蹈记录、整理、研究的成果,同样偏重于舞蹈本体,较少涉及舞人,导致以人传舞的核心价值在非遗舞蹈传承中得不到有效重视。从这样的现状出发,《说舞留痕》的价值无疑是极其鲜明的。《说舞留痕》以非遗舞蹈人为研究对象,通过走访调查了解他们的习舞经历,提炼出其对于舞蹈的独特感悟,并从中捕捉具有史学意义的历史资料,为山东非遗舞蹈的历史研究提供了重要参照。

全书分为《乡野欢影》和《舞台风姿》上、下两篇。上篇是对非遗舞蹈传承人与民间艺人的访谈记录,意在突出非遗舞蹈的民间传承;下篇是对专业舞蹈工作者的访谈记录,意在突出非遗舞蹈的舞台转化。在上篇《乡野欢影》中,42位传承人讲述了他们的学舞经历、对舞蹈的真挚情感以及将舞蹈传承下去的殷切期望,使我们感受到他们对舞蹈的执着坚守与诚挚热爱。猴呱嗒鞭传承人曹洪兵在采访时动情地说:“我现在除了传承舞蹈以外,会把更多心思投入猴呱嗒鞭的研究、创新和发扬上,让更多人知道并了解这门艺术。应该怎么把舞蹈跳得出神入化,里面是否还需要添加其他元素,如果只是纯粹重复之前的东西,到最后可能就没有看头了,我想这里面还需要舞蹈、戏剧、武术、音乐等方面的配合。猴呱嗒鞭舞还能有更多的变化和程式,只是在等待我们去进行更深入的挖掘和探索。现在大家重视非物质文化遗产,让我看到了猴呱嗒鞭舞再次兴盛的希望。如果身体允许的话,我想一直跳下去,让舞蹈融入生命,鼓不停,我不停。”[1]“鼓不停,我不停”,在老艺人身上能够看到择一事、终一生的精神。

在下篇《舞台风姿》中,我们可以看到孙玉照、王莉、张荫松、赵宇等10位山东民间舞蹈工作者的身影。他们从事的领域各不相同,覆盖舞蹈教学、舞蹈表演、舞蹈创作、舞蹈研究等多个领域,都与山东非遗舞蹈有着不解的渊源。如山东民间舞蹈名家张荫松,数十年致力于海阳秧歌的挖掘、整理、保护与传承工作,尤其在推动海阳秧歌进高等院校传承方面,做出了突出贡献。经由他加工、提炼、整理后的海阳秧歌,摆脱了民间动作形态的随意性,更具教学价值与训练价值,继而进入了以北京舞蹈学院为代表的专业院校,发挥了培养舞蹈艺术人才的重要作用。再如山东民间舞蹈名家庞宝龙,常年专注于山东传统舞蹈的记录、整理与研究,先后参与编撰《中国民族民间舞蹈集成·山东卷》《山东风物志》《山东民间艺术志》《齐鲁民间艺术通览》《齐鲁特色文化丛书》《山东省非物质文化遗产地图集》,出版学术专著《山东传统舞蹈志》,书中记录了123个形态各异、功能鲜明的山东传统舞蹈,为研究山东传统舞蹈的历史沿革与艺术形态,提供了详实且宝贵的史料支撑。

山东民间舞蹈名家赵宇自20世纪80年代就投身山东民间舞蹈创作,先后创作了一系列山东民间舞蹈作品,如根据鼓子秧歌创作的《齐风鲁鼓》,根据小伞秧歌创作的《田园欢歌》《醉高跷》。1996年,赵宇根据胶州秧歌的动作元素,创作了山东民间舞蹈作品《擓》;1999年,赵宇为国庆50周年文艺汇演编创了鼓子秧歌《盛世鼓韵》,并于天安门广场进行表演。因此,我们阅读该书时,不仅能了解诸多与非遗舞蹈关系密切的舞蹈人,还能以此为切入点,展开对非遗舞蹈的深入研究,从而打开非遗舞蹈研究的新视角。

二、为非遗舞蹈史梳理提供新的史料

在舞蹈史的书写上,研究者想方设法通过各种方式,试图探寻中国舞蹈的源头,厘清中国舞蹈的发展脉络,复原经典的舞形舞态。舞蹈理论家茅慧在《中国古代舞史研究的掘进向度》一文中对运用“四重证据法”进行舞蹈史研究作了进一步说明:以“四重证据法”佐证舞蹈发展的历史脉络,其中传世文献、出土文字资料、发掘实物及图像一直为研究舞蹈历史脉络的中坚力量。[2]自改革开放以来,作为现代传播媒介的电视开始普及,各个艺术门类借助电视平台进行传播,舞蹈艺术也在其中。影像无疑是舞蹈最好的传播、保存方式,但想要探究其内涵与舞蹈自身独特的韵律,还需要通过口传身授的方式。

口述史记录并反映了过去的回忆与历史的声音,口述史的整理与研究也不是一件易事。这是因为,口述史既然为口述,就在所难免带有主观性、随意性,口述信息会存在一定的模糊、偏差、混乱,甚至错讹,因此采访者并不能将口述史作为定论。当然,这种模糊性与随意性并非口述者故意为之,而是源于人类记忆难以摆脱的局限性,或是在某个阶段陷入的群体无意识。对于记录人来说,在诚实记录口述信息的同时,还需要在后期整理过程中,甄别海量的口述信息,去伪存真,从中选择有价值的信息形成口述史。

就真实性来说,即便是经过提炼与甄别的口述史也难与信史相媲美,但至少可为研究舞蹈史提供参照或佐证。在一些极其特殊的时代背景下,相关文献资料与实物资料极度缺乏,口述史将会为我们研究这一阶段的舞蹈发展状态提供重要依据。例如,在中国舞蹈发展史中,“文化大革命”无疑是一段相对空白的阶段。这一时期,各种文化活动处于停滞发展甚至倒退的阶段,仅有的文字资料也只是记录了被定义为“样板戏”的芭蕾舞剧《红色娘子军》《白毛女》,舞蹈、舞剧呈现出畸形的发展势态,其他艺术形式并无过多记载。民间舞蹈因被视为“四旧”,遭到了打压,民间舞蹈活动几乎绝迹。但实际上,根据一些民间艺人的口述,我们得知民间舞蹈并非完全中断,极少数的民间舞蹈以一种夹缝中求生的姿态缓慢发展着。“海阳秧歌”民间艺人于信回忆道:“‘海阳秧歌’在那期间仍能继续表演,只不过唱词多是宣传革命口号、歌颂党和国家。当时的表演者都不敢高调表演‘海阳秧歌’,只能表演一些小剧目让人看不出是秧歌。”聊城伞棒舞的传承人崔合生在回忆这段往事时有感而发:“受‘文化大革命’的影响,伞棒舞的资料、道具等被冲刷得零零散散,几乎没有了。改革开放以后,情况发生了很大变化,秧歌的传承也遇到了很多的困难。当时人们的思想也发生了一些变化,很多人不再热爱扭秧歌了。面对这种情况,我和我老伴,以及伞头张新利自筹资金,并拜访了村委会的各个干部。我们一起捐出了一部分钱,又重新置办了服装、道具、乐器等,从无到有,一点一点拾起了残缺不全的伞棒舞。刚起步时,也没有什么资金,都是我们自己想办法,找人置办。说句实话就是因为热爱,才愿意去付出。”[3]

毫无疑问,“文化大革命”期间山东民间舞蹈的活动痕迹虽然没有进入官方记载,但在民间艺人的脑海中留下了深刻印记,成为当代学者掌握这一阶段民间舞蹈发展的重要文献。

三、为非遗舞蹈保护与传承提供新的依据

习近平总书记在榆林市绥德县非物质文化遗产陈列馆考察时指出:“民间艺术是中华民族的宝贵财富,保护好、传承好、利用好老祖宗留下来的这些宝贝,对延续历史文脉、建设社会主义文化强国具有重要意义。”舞蹈作为一种以人的身体为载体的艺术形式,始终伴随着人类的生产活动和社会生活,并成为沟通情感、宣传教化的重要手段。也正因如此,人赐予了舞蹈温度与灵魂,使其迸发出触动人心的魅力。

在非遗舞蹈的语境下,人的重要作用同样突出,不仅是舞蹈形态得以呈现的载体,还是舞蹈得以延续的根本保障,更是舞蹈永葆鲜活的唯一前提。正如冯骥才在《传承人口述史方法论研究》中所言:“非物质文化遗产是一种身体的遗产,是依人而在,随人而动,因人而存,以人为用的活态遗产。人亡艺绝,人去技失,传承成为此种遗产生死存亡的大事……保护非物质文化遗产,最核心、最关键、最要害的就是保护传承人……为传承人做口述史和口述史研究是保护非物质文化遗产最得力、最有效、最有益的工作之一。”[4]

在乡村城镇化进程中,乡土空间急剧压缩,非遗舞蹈生存危机逐渐显现,这种危机首先体现为非遗舞蹈传承主体的老龄化。《说舞留痕》的主编崔晔在书中提道:“在50余位采访者中,70岁以上的老人占到一半,其中最长者已年至90……出版前,我们得到3位老人相继离世的消息,他们生前对我们的热情、激动与期望更加凝聚在此书中,更让我们深感肩上的重任与出版的意义。”[5]当前,伴随着务工潮,农村地区的大量青年涌入城市,让仅有的传承群体也面临着老龄化的问题,部分舞蹈更是面临后继无人的窘境。对于非遗舞蹈而言,保护传承人就是保护舞蹈本身,延续传承人的艺术生命,就是延续非遗舞蹈的艺术生命。很显然,《说舞留痕》编写者正是出于这样的意识,才将焦点由舞蹈本体转移至舞蹈人,继而才有了这部属于非遗舞蹈人的舞蹈史。因此,《说舞留痕》中对于非遗舞蹈传承与发展现状的表述,必然能为非遗舞蹈保护工作提供新的依据。工作者不仅能准确了解每个非遗舞蹈发展的大致情况,更能深入了解该舞蹈在传承与发展中面临的突出问题,并能以小见大,将那些普遍性的问题延展到对山东非遗舞蹈传承与发展状况的宏观把握,使保护工作的开展有据可依、有章可循。

四、结 语

《说舞留痕》利用口述史的研究方法,通过生动鲜活且具有温度、力量的文字,将非遗舞蹈人对舞蹈无法割舍的情感与独特的感悟,清晰地呈现在每一位读者面前。在诉说情感的同时,又间接厘清了山东非遗舞蹈的发展脉络,使这些口述文字具有文化价值与史学价值。从人的角度出发,亦是完善了山东非遗舞蹈史研究的诸多空白,并为其提供了新的史料,为山东非遗舞蹈保护与传承做出了实质性的贡献,最终为传统文化创造性转化与创新性发展积累了经验,更积蓄了能量。

(山东艺术学院舞蹈学院)

参考文献

[1] 崔晔.说舞留痕:山东“非遗”舞蹈口述史[M].北京:高等教育出版社,2020:507.

[2] 茅慧,韦星仰.中国古代舞史研究的掘进向度[J].舞蹈,2021(4):46-51.

[3] 同[1]:222.

[4] 冯骥才.传承人口述史方法论研究[M].北京:华文出版社,2016:3-7.

[5] 同[1]:19-21.